翻开笔记本,拿起画笔,一场与众不同的杭州之旅即将展开。手绘旅游攻略不只是记录行程,它是将眼中风景转化为纸上记忆的艺术创作。记得我第一次尝试手绘攻略时,在西湖边画断桥残雪,虽然线条歪斜,水彩晕染得有些失控,但那页笔记至今仍是我最珍贵的旅行回忆。

什么是手绘旅游攻略及其独特价值

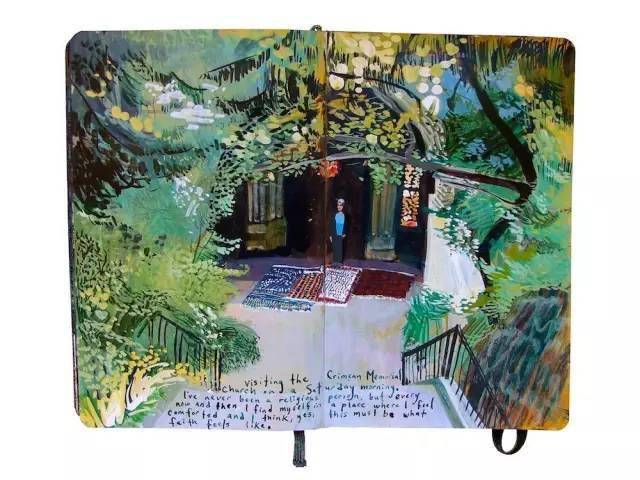

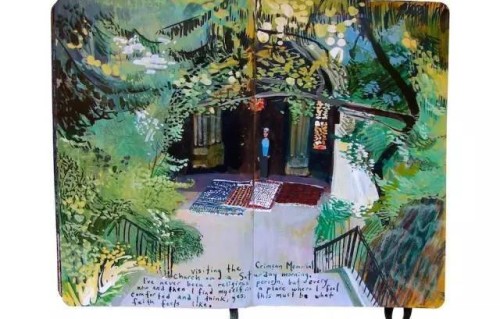

手绘旅游攻略本质上是用画笔代替相机,用艺术创作补充文字记录。它不同于千篇一律的打卡照片,每一笔都带着当下的温度与感受。当你在灵隐寺描绘飞檐翘角时,会不自觉地观察那些平时忽略的建筑细节;当你在苏堤速写垂柳时,会真正感受到“杨柳依依”的意境。

这种攻略形式的魅力在于它的不可复制性。即使十个人画同一个景点,也会呈现十种不同的风格。我认识一位旅行者,她坚持用手绘记录每次杭州之行,五年下来积累了厚厚三本画册,那些画面比任何照片都更能唤起她的旅途记忆。

手绘杭州攻略的准备工作与必备工具

开始手绘之旅前,装备选择很关键。新手往往纠结于工具,其实简单几样就足够:一本便于携带的素描本,几支不同硬度的铅笔,一套基础水彩或彩色铅笔。我偏爱轻便的旅行水彩盒,在西湖边写生时特别方便。

工具清单可以这样准备: - 素描本:A5大小最合适,纸张厚度要能承受水彩 - 画笔:铅笔、针管笔、水彩笔各备一两支 - 颜料:12色基础水彩或24色便携彩铅 - 辅助工具:可折叠水杯、吸水布、便携小凳子

记得第一次去杭州写生,我带了一大箱画材,结果大部分都没用上。现在我的装备精简到一个小背包就能装下,轻装上阵才能更专注于创作。

杭州特色景点的手绘表现要点

杭州的景致有其独特气质,手绘时需要抓住这些特质。西湖的水色空濛适合用湿画法表现,水彩的晕染能很好还原那种烟雨朦胧的感觉。画雷峰塔时,要注意塔身的比例和层次,不必过分追求细节,抓住轮廓特征就足够传神。

古建筑是杭州的另一大特色。灵隐寺的飞檐、花窗、石雕,用细致的线条勾勒会比大块涂色更有韵味。河坊街的店铺招牌和行人,适合用轻松的笔触快速捕捉,保留那种热闹市井的生活气息。

画杭州的植物也很有讲究。苏堤春晓的垂柳要用柔和的曲线,曲院风荷的荷叶要注意正反面颜色的微妙差异。这些细节的把握,能让你的手绘攻略更具杭州特色。

手绘攻略最迷人的地方,是它让你慢下来,真正去观察和感受。当你在西湖边坐上一个下午,只为画好一片荷叶的纹理时,旅行就变成了另一种深度的体验。

站在西湖边翻开手绘本,阳光透过柳枝在纸面投下斑驳光影。手绘路线规划不只是画地图,它是将空间体验转化为视觉叙事的艺术。记得去年秋天,我带着学生在苏堤上边走边画,三个小时只走了不到一公里,却收获了满满五页各具特色的速写。这种深度体验,是普通旅游无法比拟的。

西湖十景手绘路线推荐

西湖十景分布看似散落,实则有着内在的视觉韵律。我习惯从断桥残雪开始,这里的视野开阔,适合作为手绘旅程的起点。用淡蓝色水彩轻轻铺出湖面底色,再用细线勾勒断桥轮廓,不必画得太满,留白反而更有意境。

沿着白堤往平湖秋月方向,这段路特别适合边走边画。平湖秋月的亭台水榭需要重点表现其精巧结构,画的时候可以适当夸张檐角的飞翘感。我通常会在这里停留较长时间,因为不同时段的光影变化实在太迷人。

走到苏堤春晓时,重点要捕捉的是杨柳的柔美曲线。用毛笔蘸取深浅不一的绿色,以书法般的笔触表现柳枝的摇曳感。有位老先生告诉我,画柳树要“先立干后垂枝”,这个技巧让我之后的柳树画得生动许多。

花港观鱼和雷峰夕照可以放在同一天完成。上午在花港观鱼画锦鲤,用鲜艳的红色点缀在墨色荷叶间;傍晚赶到雷峰塔附近,捕捉夕阳下的塔影。记得带上橘色和紫色的颜料,黄昏时分的西湖色彩非常特别。

灵隐寺-飞来峰文化线路手绘指南

这条路线充满禅意与古韵,手绘时需要调整节奏和技法。进入灵隐寺前,先在飞来峰石刻区停留。那些历经千年的佛像雕刻,用铅笔速写最能表现其沧桑质感。我习惯用较硬的4B铅笔,以断续的线条模仿石刻的斑驳感。

进入灵隐寺后,大雄宝殿的飞檐斗拱是重点描绘对象。不必追求建筑的精准透视,可以适当夸张檐角的曲线,强化其动势。有位建筑系的朋友教我用“测量法”:举起画笔比对建筑比例,这个方法让我的古建筑画得更准确。

天王殿前的香炉和古树构成绝佳的画面组合。我常建议学生先画树再画建筑,让自然的有机形态衬托建筑的规整线条。记得在香炉周围轻轻点上几笔灰色,表现缭绕的香烟,画面顿时就有了生气。

下山时可以顺道去永福寺,这里的庭院布局别具一格。用俯瞰的视角画院落的层层递进,以门窗为画框,框住院中的景致。这种“景中景”的构图,特别能体现江南园林的含蓄美。

南宋御街-河坊街历史街区手绘路线

这里是感受杭州市井生活的最佳场所,手绘风格也要随之变得活泼生动。从鼓楼开始,用粗犷的线条表现古城墙的厚重感,可以适当加入剥落效果的笔触。

转入河坊街后,节奏要快起来。店铺的招牌、悬挂的灯笼、行走的人群,都需要快速捕捉。我习惯用针管笔快速勾勒轮廓,回家后再上色。这种“速写+后期”的方式,既能抓住瞬间的动态,又能保证画面完整。

胡庆余堂的门面值得细细描绘,那些精美的木雕和金字招牌,用金色颜料点缀会特别出彩。记得在画面角落加上几笔,表现排队买药膏的人群,这样的生活细节让手绘更有故事性。

走到南宋御街段,建筑风格变得规整起来。这里的骑楼长廊很适合练习透视,但不必太拘泥于精确,稍微的歪斜反而更有手绘的趣味。我常在画面中加入一些虚拟的行人,让空荡的街道显得热闹些。

手绘这些历史街区时,最重要的是捕捉那种新旧交融的氛围。老字号店铺里的现代商品,传统建筑里的时尚元素,这些对比都能成为画面的亮点。有位茶摊老板看到我在画他的店铺,特意端来一杯龙井,这样的温暖瞬间,也值得用画笔记录下来。

每次画完这条路线,手绘本上都留下了满满的烟火气息。那些歪歪扭扭的招牌字迹,匆匆几笔的行人身影,比任何照片都更能唤起我对这条老街的记忆。

翻开手绘本,看着西湖边那些歪歪扭扭却充满生命力的线条,我突然想起第一次教学生画杭州时的窘迫。那个女孩盯着白堤的柳树看了半小时,笔却始终不敢落下。“老师,我画不像”,她小声说道。我接过她的笔,在纸上随意划出几道曲线:“看,柳树不需要画得像,只需要画出它在风中的姿态”。她眼睛一亮,从此再没说过“画不像”这三个字。

杭州建筑特色手绘技法

杭州的建筑有种特别的韵味,既不是北方的雄浑,也不同于徽派的精致。画青砖白墙的江南民居时,我发现用湿画法先铺一层淡灰色,待半干时用深灰色勾勒砖缝,效果出奇地自然。墙面不必画得太平整,偶尔留些斑驳的笔触,反而更显岁月质感。

飞檐翘角是杭州古建筑的灵魂。起初我总画得过于对称,后来观察多了才发现,真正的古建筑檐角都有微妙的失衡感。现在我会先用铅笔轻轻定出最高点和最低点,然后用流畅的弧线连接,最后用毛笔加强翘起的尖角。记得在灵隐寺写生时,有位老匠人告诉我:“檐角要画得像鸟儿展翅,既要有力又要轻盈”。

黛瓦的铺陈最能考验耐心。一片片画太死板,整体涂抹又失细节。我摸索出个小技巧:先用平头笔刷出瓦片的大致走向,再用细笔挑出几片特别的瓦当细致刻画。画面有了主次,既省时又生动。去年在胡雪岩故居,我这样画出的屋顶让旁边观摩的外国游客连连称赞“这就是中国味道”。

现代建筑与古建筑的融合是杭州的特色。钱江新城的摩天楼群与雷峰塔同框时,我会用不同的笔触区分——古建筑用毛笔的皴擦,现代建筑用钢笔的直线。色彩上也做区分,古建筑保持素雅,现代建筑可以适当鲜艳。这种对比不仅不违和,反而凸显了杭州的时空交错感。

自然景观的水彩表现技巧

西湖的水色最难把握。太蓝就像游泳池,太绿又失了通透。我习惯先用大量清水打湿纸面,趁湿滴入群青和翠绿的混合色,让颜色自己在纸上流淌融合。待干透后,再用细笔轻轻扫出波纹。这样画出的湖水,既有色彩变化又有光影流动。

画山峦我偏爱湿画法的朦胧感。特别是雨中的西湖群山,用蘸满清水的笔先画出山形轮廓,再点入不同浓度的墨色,看着墨色在水中自然晕开,那种水墨画般的效果是干画法永远达不到的。记得有次在杨公堤遇雨,躲进亭子画下的烟雨西山,后来成了我最受欢迎的作品。

植物的表现最需要观察。柳树要用长锋毛笔悬腕画出,让笔尖在纸上轻轻拖过;梧桐则要用侧锋皴擦,表现其粗犷的树皮;荷花要分三步——先铺淡粉底色,半干时加深花瓣根部,最后用钛白提亮边缘。教学生画植物时,我总说:“别急着动手,先看看它们是怎么生长的”。

云雾的处理需要留白的智慧。杭州的晨雾特别美,我通常留出纸面的白色作为雾色,只在边缘用极淡的灰色轻轻晕染。有时也会用撒盐法——在未干的水彩色上撒几粒盐,干后形成的雪花般纹理正好表现雾气的迷离。

人物与场景的生动组合方法

刚开始画旅游攻略时,我总把人物画得像剪影般生硬。直到有次在河坊街,看到卖定胜糕的老奶奶与游客交谈的侧影,突然开窍——原来人物不需要画完整,一个背影、一个侧脸就足够讲故事。

现在画场景中的人物,我会先确定画面的视觉焦点。如果重点是建筑,人物就画成匆匆走过的剪影;如果表现市井生活,就把某个有趣的人物稍作细化。在河坊街画糖画艺人时,我特意放大了他做糖画的手部动作,而路人都只用简单的色块表现。这样的主次安排,让画面既有故事性又不显杂乱。

人群的疏密布置很重要。空旷的街道点缀三两人影,热闹的集市则用色块堆叠出人流。我常用一个取巧的方法:先画几个具体的人物,然后用不同大小的圆点表示远处的人群,最后用几道流畅的线条表现行走的动态。这样既省时,又能营造出熙熙攘攘的氛围。

人物的服饰要符合场景特征。在历史街区就多画穿汉服的年轻人,在西湖边可以画拿自拍杆的游客,在茶园当然要画戴斗笠的茶农。这些细节看似微不足道,却能让手绘攻略更具时代感和真实性。有次我的学生在南宋御街画了个穿宇航服的人物,虽然画工不错,但总觉得与场景格格不入。

互动是让人物鲜活的关键。画游客喂鸽子时,我会在鸽子飞起的轨迹上留些小白点;画茶室闲聊,会在茶杯上方画几道弯曲的细线表示热气。这些小细节花费不了多少时间,却能让静态的画面产生时间流动的错觉。最让我得意的一幅作品,是在龙井村画的两个下棋的老人,虽然只画出他们的背影,但观者都说能感受到那份闲适。

手绘的魅力,就在于这些不完美中的生动。那些歪斜的线条,随意的色块,反而比精细的插画更能传递当时的温度与情绪。每次翻看这些带着旅途痕迹的手绘本,我都能清晰地回忆起作画时的阳光、微风,还有路过行人投来的好奇目光。

翻开去年那本厚厚的手绘日记,春天的樱花、夏日的荷塘、秋日的银杏、冬日的雪景依次展开。我忽然想起那个在太子湾公园遇到的北京游客,他翻着我的四季手绘本感叹:“原来杭州的美,每个季节都有不同的画法”。这句话点醒了我——手绘攻略最动人的地方,就是能捕捉到城市随季节流转的微妙变化。

春季赏花路线手绘指南

三月的杭州像是打翻了水彩盒,各种粉色白色层层晕染。画樱花时我发现个诀窍:不要一朵朵描摹,而是用湿画法先铺一层淡粉底色,再用干净的笔吸出花瓣的形状。苏堤的樱花隧道最适合这样表现,远看是一片粉色的云雾,近看才能分辨出细碎的花影。

郁金香展期的太子湾公园是色彩练习的好地方。我通常会带一套明快的水彩色,用点彩的方式表现花田的斑斓。记得有年四月,我教学生们用棉签蘸色点出郁金香的花瓣,那些笨拙的圆点反而比精细的画法更显童趣。有位老太太在旁边看了很久,最后忍不住也要了张纸跟着画起来。

玉泉鱼跃的紫藤需要特殊的笔触。我用长锋毛笔蘸取紫灰色,手腕悬空快速扫过纸面,形成流畅的垂坠感。画藤蔓时故意留些飞白,让画面透气。最妙的是在紫藤架下写生时,偶尔会有花瓣飘落到画纸上,我就顺势把它们压进未干的颜料里,形成独特的肌理。

春天的雨是杭州的特产。画雨景不必画雨丝,只需把景物罩上一层灰蓝的调子,在路面、屋檐处留出反光。有次在花港观鱼遇到春雨,我试着用洒水法——在画到一半时用喷壶轻轻喷水,颜料晕开的效果恰好表现了雨雾朦胧的感觉。那幅画至今还挂在我的工作室,每个客人都说能闻到春雨的味道。

夏季避暑景点手绘表现

七月的西湖需要清凉的画法。我习惯用大量的蓝绿色系,调色时多加水,让画面透着水汽。画荷叶时先用大笔铺出深浅不一的绿色色块,半干时用干笔擦出叶脉,最后用钛白点出水珠。这种画法看似随意,却能很好地表现荷叶的蓬勃生机。

九溪烟树是夏天的宝藏。画溪流时我发明了个小技巧:先留出蜿蜒的白色水道,再用淡蓝色沿着边缘晕染,最后用细笔画出几道波纹。有次带着学生在溪边写生,有个孩子好奇地问为什么我的溪水看起来在流动,我告诉他秘密就在于那些故意画歪的波纹线。

虎跑梦泉的清凉要用色彩表现。我通常会把周围的树木画成深绿色,把泉水区域留白或着极淡的蓝色,形成强烈的明暗对比。画泉水时用撒盐法制造水花四溅的效果,这个技巧是从一位老画家那里学来的,他说“画水要画它的脾气,虎跑的水最活泼”。

夜晚的西湖有另一种美。画夜景时我不用黑色,而是用深蓝、深紫混合表现夜幕。灯光用柠檬黄点缀,倒影则用横向的笔触轻轻带过。记得去年夏天在宝石山画夜景,萤火虫在画纸边飞舞,我顺手用荧光颜料点了几笔,晚上关灯后那些小光点还在隐隐发亮。

秋色与冬雪场景的绘制技巧

十一月的北山路像幅油画。画梧桐大道时,我会先用赭石、熟褐铺底,再用橘色、金色点缀。重点是要画出落叶的层次——近处的叶子具体些,远处的简化成色点。有年秋天我收集了各种落叶,把它们压在画本里,现在翻看时还能闻到秋天的味道。

灵隐寺的银杏最适合干画法。用枯笔蘸取浓稠的藤黄色,在粗糙的水彩纸上擦出叶片的质感。画阳光透过树叶的效果时,我留出斑驳的光斑,这些留白比任何颜色都更能表现秋日的通透。寺里的师父有次看到我的画,笑着说我把禅意都画进去了。

冬雪中的断桥需要留白的智慧。我通常只轻轻勾勒桥的轮廓,大部分面积留给纸的白色。用极淡的灰色画出雪地的阴影,再用细笔点出栏杆上的积雪。画雪花不必每片都画,只需在深色背景上用白色颜料弹些小点,画面自然就有了飘雪的感觉。

龙井村的雪景最难表现的是温度感。我会在画面中加入些冷色调——天空用灰蓝色,雪地阴影用蓝紫色,只有灯光用暖黄色点缀。茶树上积雪的画法很特别,要用干笔快速扫过,形成蓬松的质感。记得有年大雪,我在茶农家边烤火边画雪景,炭火的温暖和画面的清冷形成奇妙的对比。

四季轮回给手绘者最好的礼物,就是永远有新的色彩可以尝试。那些春日的水粉、夏日的透明水彩、秋日的浓彩、冬日的淡墨,不仅记录着杭州的容颜变化,也见证着我画技的成长。最近整理旧作时发现,五年前的春天我还在为樱花的粉色发愁,而现在已能轻松调出二十多种不同的粉。这种进步,大概就是四季给予的最好回馈。

那本被翻得边角起毛的西湖手绘本还躺在我的抽屉里,每一页都记录着制作过程中的摸索与惊喜。记得在断桥边遇到一位韩国留学生,她翻看我的本子时眼睛发亮:“这些画好像会说话,比照片有意思多了。”确实,手绘攻略的魅力就在于它承载着创作者的视角与情感,而制作过程本身就是一场与城市的深度对话。

景点速写与素材收集方法

清晨六点的西湖边,我的速写本总是最先被露水打湿。速写不是拍照,不需要面面俱到——柳枝的弧度、桥墩的纹理、游船划过水面的波纹,抓住这些细节反而比完整描绘更生动。我习惯用钢笔速写,不允许修改的特性迫使你更专注地观察。有次在雷峰塔下画飞檐,连续画了七张都不满意,直到放弃追求对称,捕捉到那微微上翘的檐角才终于传神。

素材收集远不止画画。我会用便签纸记录当时的气味声音——灵隐寺的香火气,龙井村的炒茶香,河坊街的叫卖声。这些文字后来都成了画面的注脚,让手绘攻略有了温度。收集落叶、门票、茶包这些实物也是我的习惯,把它们贴在画纸旁边,整个页面就活了起来。

观察的视角可以很多变。除了平视,试试俯视整片湖面,或是仰观古塔。在六和塔顶俯瞰钱塘江时,我发现了江面颜色的奇妙变化——近处黄绿,远处蓝灰,这种色彩层次后来成了我画水景的秘诀。雨天在亭子里画对面游客撑伞的姿态,那些圆圆的伞面在画面中变成了跳跃的音符。

速写的速度很重要。我给自己定过三分钟挑战——在三分钟内捕捉一个场景的主要特征。开始总是手忙脚乱,后来发现快速画出的线条反而更有生命力。那些在苏堤上奔跑的孩子、湖面上突然跃起的鱼,都是速写本里最生动的部分。

版面设计与文字搭配技巧

翻开任何一本让我心动的手帐,版面都在无声地讲故事。我的杭州攻略通常右页是主图,左页配小图和文字,像传统书籍的排版。但有时候也会大胆些——把西湖全景横跨两页,或者让雷峰塔的塔尖冲出画框。这种破格的设计往往能带来意外惊喜。

文字不是图画的说明书,而是对话者。我用三种字体区分内容:工整的楷书写景点介绍,随性的手写体记录个人感受,打印的宋体用于实用信息。在灵隐寺那页,我甚至用毛笔临摹了殿柱上的楹联,虽然字迹稚拙,却让整页有了香火缭绕的意境。

留白是最高级的设计。中国画的留白哲学在手绘攻略里同样适用。画完浓墨重彩的岳庙后,我在对面页只画了一片飘落的梧桐叶,大片留白反而让观者有了想象空间。有位读者告诉我,她最喜欢的就是这些留白处,可以写上自己的旅行感悟。

视觉引导线让翻阅变成探索。我常把西湖的手绘地图做成拉页,展开时路线自然呈现。在记录美食路线时,用虚线连接各个小吃店,最后指向饱嗝的卡通表情。这些小设计让攻略读起来像在解谜,有位妈妈说她孩子就是跟着这些虚线吃遍了河坊街。

色彩搭配与整体风格统一

调色盘会说话。我的杭州调色盘永远以水墨色为基底——那是西湖的底色。在这个基础上,春天加入樱粉柳绿,夏天点缀荷红莲碧,秋天渲染枫赤杏黄,冬天留白缀梅红。但所有颜色都降低饱和度,带着水汽氤氲的灰调,这才是江南的色彩。

风格统一不是千篇一律。我的每本手绘攻略都有主题色——那本西湖专题用了大量青绿色系,灵隐寺专册则以赭石金黄为主。但统一中要有变化,比如在青绿色系里,湖水用群青,柳叶用翠绿,远山用墨绿,层次就出来了。记得有读者说闭着眼睛摸到书脊,就知道是哪本攻略。

质感比颜色更重要。我收集了各种纸张——粗糙的水彩纸画古建筑纹理,光滑的卡纸表现水面反光,甚至用宣纸画雨景。工具也会影响风格,毛笔的渲染、钢笔的勾勒、彩铅的细腻,不同工具创造不同语言。最近迷上用印章,刻了“西湖记忆”“江南烟雨”几个闲章,盖在角落像古画的落款。

制作手绘攻略最迷人的是,最后成品总会超出预期。那些偶然的晕染、不经意的笔误、突然飘落的树叶,都成了独特的记忆符号。我的第一本攻略现在看起来稚嫩得很,颜色过艳、构图太满,但每一页都能让我想起当时的阳光温度。或许不完美才是手绘最动人的完美。

那本画满杭州记忆的手绘本,如今已不再是锁在抽屉里的私密日记。去年生日时,朋友把我的西湖手绘做成了帆布袋图案,背着它在南山路被陌生人认出:“这不是你画的那棵歪脖子梧桐吗?”那一刻突然意识到,手绘攻略的生命可以在分享中延续。

数字手绘工具的应用技巧

我的iPad里存着两个版本的西湖——水彩晕染的传统画法,还有用Procreate绘制的动态版本。数字工具不是对手绘的背叛,而是另一种可能。记得第一次尝试在图层里分开线稿和上色,突然理解了为什么说数字绘画像搭积木。画雷峰塔时把每层檐角放在不同图层,调整角度时不必重画整座塔,这种自由是纸笔给不了的。

笔刷藏着秘密。我收集了各种仿传统材质的笔刷——水彩质感的“湿边”、能画出飞白效果的“枯笔”、模拟宣纸晕染的“墨韵”。但最常用的还是最简单的“工作室笔”,配合压感画出粗细变化的线条,比真实钢笔更易控制。有位日本插画师告诉我,她画京都寺庙用的就是自制“年轮笔刷”,能一笔画出木材纹理。

数字作品的魔法在于可逆性。画苏堤春晓时反复调整柳枝的弧度,撤回重来了二十多次,这在纸上早就是一团墨疙瘩。但也要小心这种便利——有时保留最初的笨拙线条反而更生动。我现在会定期导出过程图,那些“错误”版本往往比成品更有意思。

导出格式是门学问。社交媒体需要RGB色彩的高清PNG,印刷则需要CMYK的TIFF文件。有次把屏幕显示的鲜亮樱花粉直接打印,结果变成了暗淡的玫红。现在我会准备两个版本——屏幕观看的保留荧光色,印刷用的提前转换成印刷色系。分享给朋友电子版时,还喜欢做成交互式PDF,点击景点会弹出当时的速写视频。

手绘攻略的装订与保存方法

翻开那本用麻绳装订的西湖手绘册,纸张摩擦的声音像在诉说故事。试过各种装订方式——线圈装方便平摊但容易变形,胶装牢固却打不开全幅跨页,最后迷上了中式线装。虽然钻孔时总担心算错位置,但那种质朴的质感与古都气质最相配。

纸张选择决定寿命。水彩纸要300g以上才不易变形,速写本最好选无酸纸防止泛黄。我在河坊街淘到过仿古宣纸本,画出的墨色特别温润,但保存要格外小心——每页间要夹无酸衬纸,防潮箱里还要放除湿剂。有位修复师朋友建议,重要作品最好扫描备份,原稿密封避光保存。

给手绘本穿件外衣。我习惯用蓝印花布做书衣,四角缝上磁扣防止散开。书脊处留出标签位,手写“西湖记忆·甲辰年春”之类的题签。最得意的是做了个折叠书盒,展开变成展示架,合起就是便携收纳盒。有读者照这个方法做了可拆页的活册,旅行时只带相关页面轻装上阵。

保存记忆需要仪式感。每完成一本攻略,我会在末页贴上这次旅行中最有意义的纪念品——可能是虎跑泉的水滴标本,或者一片真实的梧桐叶。最后用火漆印章封缄,盖上自刻的“杭城印记”。这些细节让手绘本成为真正的时光胶囊,多年后翻开时连当时空气的味道都能回忆起来。

社交媒体分享与分享平台推荐

在小红书发第一张手绘断桥时,没想到会收到杭州老人的留言:“这是我记忆里的断桥。”社交平台让私人记录变成了公共记忆。现在我的ins账号成了数字手绘攻略,每张图都标注具体位置和创作心得,最近还开始录制作过程短视频。

平台特性决定分享策略。小红书适合步骤分解——从线稿到上色的九宫格;B站要完整过程——配上解说的绘画视频;公众号适合深度长文——把手绘与历史故事结合。最意外的是在专业插画平台Behance上的收获,那里的国际友人对中国建筑透视特别感兴趣,通过他们的提问,我反而更深入理解了飞檐翘角的力学原理。

标签是连通世界的密码。#手绘旅行 #城市速写 #杭州记忆 这些标签带我找到同好。通过#urbansketching 认识了全球的城市手绘者,交换各自城市的画作——我用西湖换来了威尼斯水巷,用雷峰塔换来了巴黎铁塔。最近还在策划线上合绘,不同国家的人同时画各自的清晨,时差让作品自然串联成地球日记。

分享教会我接受不完美。有次直播画三潭印月时画错了透视,索性把错误保留并标注“此处的歪斜是因为船在晃动”。这条“翻车”视频反而获得最多共鸣,大家说终于看到真实而非完美的创作过程。现在我会特意分享那些未完成的作品——线稿集合、色块尝试、甚至废稿,这些“过程感”的东西比完美成品更打动人。

手绘攻略从私人笔记变成共享宝藏的这个过程,像极了西湖从皇家园林变成世界遗产的历程。最近在策划一个“漂流手账”活动,让一本空白的杭州主题手账在陌生人间传递,每个人画一页自己的杭州记忆。不知道这本流浪的册子最后会去到谁手中,但相信每页不同的笔触,都在诉说着同一座城的千面风情。