最近打开社交媒体,满屏都是朋友在各个角落的旅行打卡。那种隔着屏幕都能感受到的快乐,让人忍不住开始规划自己的下一次出行。旅游市场正在经历一场静悄悄的革命,人们的旅行方式和对目的地的期待,与五年前相比已经截然不同。

旅游目的地选择趋势与消费者偏好

现在选择旅行地时,越来越多人不再满足于传统的景点打卡。去年我和朋友去云南,特意避开了大理丽江这样的热门城市,反而在腾冲的古镇住了整整一周。这种深度体验式的旅行正在成为主流,游客更渴望融入当地生活,学习手工艺、参加烹饪课程,或者只是在一个地方安静地住上几天。

短视频平台改变了我们发现旅行目的地的方式。一个十五秒的樱花视频能让某个不知名的小城突然爆红,一段美食探店内容可以带动整条老街的旅游经济。这种即时化的灵感获取,让旅行决策变得更加冲动和感性。

人们对旅行体验的个性化要求越来越高。同样是去海岛,有人选择五星级度假村享受奢华服务,也有人背着帐篷去寻找未开发的野海滩。这种分化趋势让旅游市场变得更加多元和碎片化。

想去旅行的地方搜索热度与季节性变化

观察各大旅游平台的搜索数据会发现明显的波峰波谷。春节前后的热带海岛搜索量会飙升300%,而每到三月,日本樱花的搜索量就像花期一样准时到来。这种季节性变化不仅受气候影响,也深深植根于我们的文化习惯和假期安排。

有意思的是,某些目的地的热度会突然爆发。某部影视剧的取景地、某个明星的打卡照,甚至是一首流行歌曲的歌词,都能让一个地方的搜索量一夜之间翻倍。这种突发性的热度往往持续两到三个月,然后逐渐回归正常水平。

我注意到近两年出现了一个新现象:反向季节旅游。当大家都在夏天往北走时,有些人偏偏选择去南方体验不一样的夏季风情。这种反其道而行的旅行选择,反映出游客对独特体验的追求。

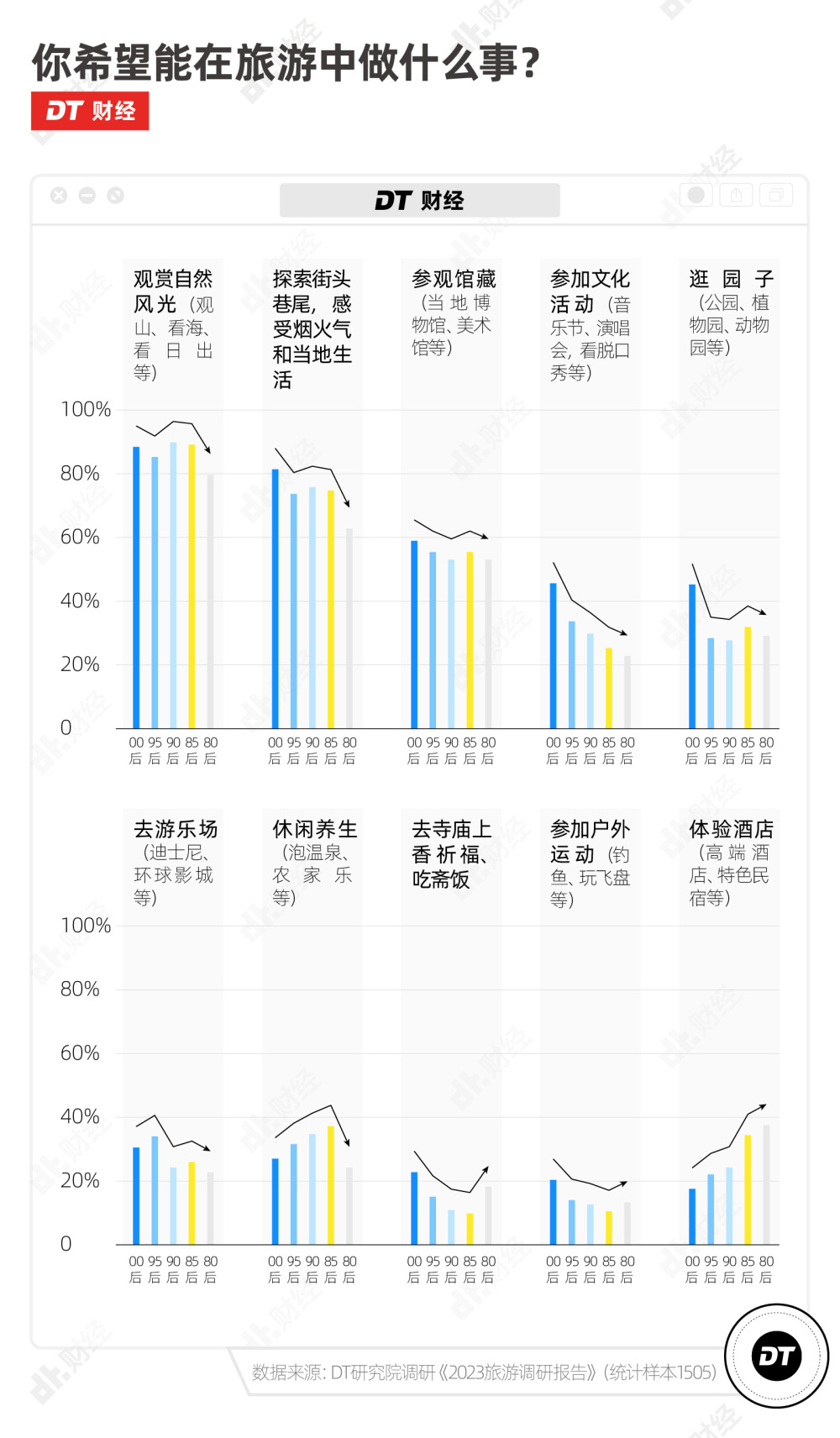

主要目标客群特征与需求分析

年轻独行旅客正在成为不可忽视的力量。他们通常25至35岁,有着稳定的收入,更看重旅行的自由度和个性化。这类游客会花大量时间研究攻略,对住宿的要求是既要干净安全,又要有设计感和社交空间。

家庭游客的需求则完全不同。带着孩子的父母最关心的是安全设施、医疗资源和儿童娱乐项目。我记得上次带侄女去旅行,选择酒店时第一件事就是确认有没有儿童游乐场和婴儿床。这类游客的决策周期通常较长,会提前两三个月就开始规划。

银发族旅行市场呈现出快速增长的趋势。退休人士拥有充足的自由时间和一定的经济基础,他们偏好节奏舒缓、文化内涵丰富的旅行产品。邮轮旅行、养生度假村、文化古迹游览特别受这个群体欢迎。

商务旅行者虽然只占一部分,但他们的消费能力不容小觑。这个群体对效率极其敏感,机场到市区的交通便利性、酒店的网络速度和会议设施,往往比风景优美更重要。

每个群体都在用自己的方式定义着“理想的旅行”,而旅游市场的未来,正藏在这些细分的需求之中。

每次打开地图,那些熟悉又陌生的地名总在向我招手。有些地方你去过一次就会念念不忘,有些地方光是想象就让人心跳加速。选择旅行地就像在品尝一盒精致的巧克力,你永远不知道下一颗会带来怎样的惊喜。

国内热门旅行目的地推荐

成都的慢生活节奏有种特别的魔力。走在宽窄巷子的青石板路上,空气里飘着花椒和辣椒的香气,路边茶馆里传来麻将牌的碰撞声。这座城市教会我,旅行不一定非要赶景点,坐在公园里喝杯茶看当地人下棋,也是难得的体验。

厦门鼓浪屿适合喜欢文艺氛围的旅行者。那些老别墅虽然略显斑驳,但每一栋都有自己的故事。记得在岛上迷路时偶然走进一家咖啡馆,老板是个退休的音乐老师,给我讲了他祖父当年如何从南洋回来的往事。这种不期而遇的温暖,比任何攻略上推荐的景点都更打动人心。

西安则是历史爱好者的天堂。站在兵马俑坑前,你会真切地感受到时间的重量。不过我最喜欢的其实是城墙下的早市,看着当地人用方言讨价还价,买一个刚出炉的肉夹馍,这种古今交融的日常画面特别生动。

海外热门旅行目的地推荐

日本京都的四季各有韵味。春天当然是看樱花,但秋天的红叶季其实更让我着迷。去年十一月在岚山,整个山谷像是被点燃了一样,那种绚烂很难用语言形容。京都的美在于细节,一个枯山水庭院能让你发呆整个下午。

意大利托斯卡纳适合想要放慢节奏的人。开车在起伏的丘陵间穿行,路边是整齐的葡萄园和古老的农庄。我曾在某个小村庄住过三天,每天就是看看书、在乡间散步、品尝当地葡萄酒。这种简单的生活反而让人特别放松。

泰国清迈有种独特的治愈能量。除了大家熟知的寺庙和夜市,我更推荐去参加一日禅修课程,或者学习泰式烹饪。那里的生活成本不高,却能让你的旅行充满质感。

特色小众旅行地挖掘

贵州肇兴侗寨让我看到了另一种生活可能。清晨的薄雾笼罩着鼓楼,侗族老人在廊桥下唱着代代相传的大歌。这里没有过度商业化的痕迹,村民还会热情地邀请你去家里吃饭。那种淳朴的民风在城市里已经很难遇到了。

格鲁吉亚的第比利斯是个被低估的宝藏。老城区的硫磺浴场可以追溯到波斯时代,坐在阳台上喝着半甜红酒,看着库拉河对岸的古城堡,你会明白为什么这个高加索小国被称为“上帝的后花园”。

葡萄牙的亚速尔群岛像是大西洋上的翡翠。火山湖、温泉、鲸鱼观测,这里几乎囊括了所有自然爱好者的梦想。而且游客不多,你可以独享整片黑色沙滩。

不同季节最佳旅行地匹配

春天就该去江南。三月的苏州园林里,玉兰花正开得热闹,细雨中的拙政园别有一番韵味。这个时候的江南不冷不热,最适合慢慢逛。

夏天可以考虑新疆伊犁。六月的薰衣草田美得像梦境,草原上的野花也开得正好。白天气温舒适,晚上甚至需要盖薄被。

秋天的阿尔山是摄影师的乐园。九月底到十月初,大兴安岭披上金色外衣,天池像蓝宝石一样镶嵌在五彩山林中。游客比夏季少很多,可以安静地享受这份美景。

冬天去长白山看雪是不错的选择。除了滑雪,还可以在零下二十度的天气里泡露天温泉,体验冰火两重天的奇妙感受。记得要尝尝当地的铁锅炖,在寒冷的冬天特别暖胃。

每个地方都在等待着与合适的旅人相遇,而最好的旅行,永远是那个能与你产生共鸣的目的地。

打开银行账户查看余额的那一刻,可能是旅行梦想与现实碰撞得最激烈的时候。但预算紧张从来不该成为阻碍看世界的理由,我见过用五千块环游东南亚的背包客,也遇过花五万块还抱怨体验不佳的度假者。聪明的预算规划像是一双隐形的翅膀,能带你去到比想象中更远的地方。

旅行预算构成要素分析

机票往往是最大的单项支出。去年计划去冰岛时我发现,提前三个月预订和临行前购买,价格可能相差一倍以上。但交通费不只是机票,还有机场接送、当地交通卡,甚至那些看似不起眼的摆渡船票。

住宿费用像是个弹性十足的部分。在东京住过胶囊旅馆后我意识到,干净安全的睡眠空间并不需要豪华标间。反倒是那些特色民宿有时能提供比五星酒店更地道的体验,比如清迈的兰纳式木屋,晚上能听见风吹过香蕉叶的沙沙声。

餐饮预算最容易失控。在巴黎的第一天,我因为懒得多走几步,就在埃菲尔铁塔旁的餐厅花了€25吃了顿普通的三明治。后来拐进两条街外的小巷,发现当地人的小餐馆用€12就能享用三道菜的午餐。这个教训让我养成了远离景区用餐的习惯。

门票和活动费用需要提前做功课。有些博物馆有免费开放日,城市通票能节省不少。但在威尼斯,我宁愿放弃一些室内景点,把预算留给乘坐贡多拉在黄昏时分穿越小巷,那种体验独一无二。

别忘了预留15%作为应急资金。我在摩洛哥沙漠团中遇到车辆故障,多出的住宿和交通费用正好用上了这笔钱。旅行中总有意料之外,可能是突然想参加的当地节庆,或者是不得不买的保暖衣物。

不同预算水平下的目的地选择

预算有限时,东南亚是明智的选择。越南岘港的海岸线不输任何度假胜地,但花费可能只有马尔代夫的三分之一。在会安古城,$3就能吃到美味的牛肉粉,$15就能住进带泳池的民宿。

中等预算可以考虑东欧。克罗地亚杜布罗夫尼克的景色堪比意大利,但物价亲民许多。记得在古城墙下的市场买新鲜无花果,价格只有餐厅里的四分之一。波兰的克拉科夫更是性价比之王,地道波兰饺子的价格和一杯咖啡差不多。

预算充足的话,北欧值得投资。虽然一杯啤酒就要€10,但挪威峡湾的壮丽无法用金钱衡量。我选择在卑尔根租车自驾,相比参加旅行团,这样反而更自由经济。在特罗姆瑟追极光的那晚,虽然花了不少钱租防寒装备,但看到绿色光带在头顶舞动的瞬间,觉得每分钱都值得。

省钱技巧与高性价比旅行方案

错峰出行能省下大笔费用。同样是去京都,樱花季的机票酒店价格可能是秋天的两倍。我选择十一月初前往,既避开了人群又赶上了红叶最美的时候,住宿价格直接打了七折。

灵活的交通选择很关键。在欧洲,长途巴士往往比火车便宜一半,而且夜班车还能省下一晚住宿。在东南亚,local airline的促销机票有时比跨城巴士还便宜,记得有一次从曼谷飞清迈,特价机票算上行李额才¥200。

住宿地点可以更有策略。住在景区两站地铁外,价格可能下降30%。在大阪时我选择住在天王寺而非心斋桥,同样的预算住到了更大的房间,而且交通依然便利。

当地市场是美食家的宝藏。巴塞罗那的波盖利亚市场让我花€15就尝遍了西班牙火腿、奶酪和海鲜。比起餐厅,这里不仅能省钱,还能和摊主聊天,了解食材背后的故事。

预算分配与费用控制方法

我习惯把预算分成几个罐子:60%给固定支出(机票住宿),30%给弹性消费(餐饮活动),10%作为惊喜基金。这个比例可以根据目的地调整,比如去美食之都,我会适当提高餐饮预算。

每日消费上限是个好方法。在东京时我规定自己每天不超过¥10000,包括交通、饮食和门票。这个限制反而让旅行更有创意——为了不超支,我发现了许多免费的神社和公园,体验到了更真实的东京。

支付方式也需要规划。带一张免货币转换费的信用卡,再准备些当地现金。在伊斯坦布尔的大巴扎,现金支付往往能拿到更好的折扣。记得开通银行的无卡支付提醒,随时掌握消费情况。

旅行结束后做个简单的决算很有必要。对比预算和实际支出,会发现哪些钱花得值,哪些可以优化。上次新西兰之旅后我意识到,租车费用虽然高,但带来的自由度完全值得;而某些收费观景台其实可以跳过。

预算不是束缚,而是让旅行更可持续的智慧。用有限的资源创造无限的回忆,这本身就是旅行中最美妙的挑战之一。

站在世界地图前用手指划过一个个陌生地名时,我们总在无意识中进行着复杂的决策运算。那些最终成行的目的地,往往不是最热门的,而是与内心频率最共振的选择。记得有次我在冰岛和瑞士之间纠结,最后选择了前者,仅仅因为看到一张黑沙滩的照片时心跳漏了半拍——这种非理性的冲动,恰恰是旅行决策中最真实的组成部分。

目的地吸引力要素评估

自然景观的魔力难以量化。当我站在佩特拉的峡谷中,阳光正好照进玫瑰色的岩壁,那种震撼远超任何宣传册的描述。但吸引力不只是壮丽山河,巴厘岛的梯田在雨中泛着微光,京都哲学之道飘落的樱花瓣,这些细微之美同样让人难以抗拒。

文化体验的深度决定记忆的厚度。在马拉喀什的集市迷路三小时,反而让我尝到了最地道的薄荷茶,学会了用当地话讨价还价。相比之下,那些走马观花的打卡式游览,即便去了十个景点,回忆起来依然单薄。

美食的诱惑力经常被低估。直到在那不勒斯吃到现烤的玛格丽特披萨,我才理解为什么有人会为了一道菜专程飞越半个地球。那种面团在木火炉中膨胀的香气,至今还留在我的味觉记忆里。

基础设施的便利性影响着旅行节奏。日本的铁路系统让跨城移动变成享受,而在某些偏远地区,光是抵达目的地就要耗费大量精力。这让我学会在规划时平衡探险欲望与现实条件,毕竟宝贵的假期不该全花在赶路上。

个人偏好与旅行目的匹配

有人旅行是为了逃离,有人是为了寻找。我的朋友每年都要去同一个海边小镇,她说那里能让她重新充电;而我更喜欢去完全陌生的地方,每次归来都像被刷新了认知系统。这种根本差异决定了我们选择目的地的逻辑完全不同。

旅行风格的偏好像是指纹一样独特。我享受背着包住青旅的随意,但表姐需要精致的度假村来放松。没有优劣之分,重要的是诚实地面对自己的需求。曾经勉强自己去徒步,结果第三天就后悔不已——违背本性的旅行永远不会愉快。

兴趣爱好的权重需要认真考量。作为摄影爱好者,我会为某个角度的光线特意调整行程;而历史迷朋友则愿意花整天泡在博物馆里。把个人兴趣融入目的地选择,旅行就变成了爱好的延伸舞台。

体力与年龄的适配很关键。二十岁时可以连夜坐红眼航班,第二天照样暴走观光;现在却会更谨慎地安排节奏。上次在秘鲁,我明智地放弃了部分高海拔景点,反而在库斯科的小巷里发现了更动人的日常场景。

时间安排与行程规划考量

假期长度像是个无形的框架。五天的假期不适合飞往南美,时差还没倒过来就要准备返程。我倾向于把长途旅行留给至少两周的假期,短假则选择飞行三小时内的目的地,这样实际享受的时间比例会高很多。

季节因素能彻底改变体验。原本梦想着托斯卡纳的夏日艳阳,结果朋友在七月去时遇上了四十度高温,连出门的勇气都没有。后来我改在五月前往,不仅温度宜人,还赶上了野花遍地的盛景。

节假日的影响必须纳入计算。有年我在国内黄金周去了西湖,人潮让断桥真的快要断了。现在我会特意避开当地的重要节庆,除非那就是旅行的目的——比如特意去清迈参加水灯节,那种万人放灯的场面确实值得忍受拥挤。

行程松紧度的把握是门艺术。曾经把意大利行程排得像急行军,每天赶场三个城市,最后连照片都分不清是在哪里拍的。现在会在日程里故意留白,这些意外发现的时刻往往成为旅行中最闪光的记忆。

安全因素与风险评估

政治稳定性是隐形的筛选器。有些地方风景绝美,但动荡的局势让人望而却步。我会参考外交部发布的旅行提示,虽然不一定完全避开这些地区,但至少会做好充分准备。在埃及旅行时,就因为提前了解了注意事项,整个过程都很顺利。

健康保障需要未雨绸缪。去东南亚前接种的疫苗,在柬埔寨突然发烧时给了我莫大安心。现在我的行李里常备简易医疗包,从创可贴到肠胃药一应俱全——这些小东西在需要时就是救命稻草。

自然环境的风险评估不能凭运气。台风季节去海岛,地震带上的古城,都需要额外的预案。在预订日本温泉旅馆时,我特意确认了地震逃生路线,虽然希望永远用不上,但这种准备让人在享受时更加放松。

个人财物安全影响着旅行心情。朋友在巴塞罗那被偷了护照,后续的补办手续让整个旅程蒙上阴影。现在我习惯把重要证件分开放置,在人多的地方使用防盗背包,这些小小的预防措施换来了更大的游玩自由。

说到底,选择目的地是在可能性与限制之间寻找最佳平衡点。那些最成功的旅行,往往不是去了最贵或最远的地方,而是找到了与当下生活状态最契合的落脚点。每次翻开相册,我都能清晰地回忆起做每个决定时的心境——或许这就是旅行教给我们最重要的事:了解自己,然后勇敢地走向那个呼唤你的方向。

打包行李时拉链卡住的那一刻,我突然意识到旅行计划从纸面走向现实的过程,远比在地图上画圈要复杂得多。去年在京都,我原本精心规划的赏枫路线被一场突如其来的大雨打乱,却意外闯进一家只有本地人才知道的茶屋。老板娘跪坐在榻榻米上,不紧不慢地为我们演示如何用竹刷打出抹茶的细密泡沫——这个不在计划内的下午,反而成了整趟旅行最珍贵的记忆。

旅行计划制定与执行步骤

愿景清单应该先于行程细节。我习惯在手机备忘录里建个“旅行灵感库”,平时看到心动的照片、读到的有趣地点都会随手记下。等到真正要规划时,这些碎片化的渴望会自然汇聚成清晰的方向。比如发现收藏夹里存了好几个北欧设计酒店,就知道下次旅行该往哪个方向飞了。

时间轴要留出呼吸的空间。曾经我是个过度规划者,把行程精确到每小时,结果在罗马因为寻找某家网红冰淇淋店,错过了整条街的文艺复兴建筑。现在我会把必去景点标出来,然后用“可能想去”和“路过也不错”来填充空隙,让旅程保持弹性。

备用方案不是可有可无的装饰。在冰岛自驾时,原定的黄金圈路线因暴风雪封闭,幸好提前查好了备选的室内活动——雷克雅未克的温泉和海鲜市场让糟糕天气变成了独特体验。我总会在行程里准备两三个“雨天方案”,就像给旅行买了份保险。

行前准备的质量决定旅途的舒适度。花半小时研究目的地插座类型、下载离线地图、兑换小额当地货币,这些琐事会在异国他乡变成救命稻草。记得在东京地铁站,提前存好的线路图让我避开了早高峰最拥挤的转乘站,多出了半小时在咖啡馆观察当地人的晨间仪式。

预订策略与资源整合

机票预订的时机像在玩心理游戏。我发现在周二下午查看国际航班,价格往往比周末低10%左右。有个小技巧:用浏览器的无痕模式搜索机票,避免网站根据搜索记录抬高报价。上次去新西兰,这样操作省下的钱够我在皇后镇多住一晚湖景房。

住宿选择需要跳出常规思维。除了酒店,我越来越爱尝试民宿和特色住宿。在葡萄牙阿尔加维,通过本地平台租到的海滨公寓不仅价格是酒店的一半,房东还留下了手绘的渔市地图,指引我们买到最新鲜的沙丁鱼。

交通接驳的顺畅度影响旅行体验。在曼谷,我学会把住宿订在BTS轻轨站附近,虽然房价稍高,但省下的时间和打车费完全值得。现在预订时一定会研究目的地交通网络,把移动成本纳入总预算考量。

资源整合能创造惊喜。通过餐厅预订平台提前一个月订到京都米其林三星,在博物馆官网买票免去排队两小时——这些看似微小的准备,实际上是把旅程中的等待时间转化成了享受时刻。我甚至会提前标记好目的地附近的特色小店,让闲逛也充满发现乐趣。

旅行体验优化与调整

抵达后的重新校准很重要。放下行李第一件事不是按计划行动,而是和民宿主人或酒店前台聊几句。在清迈,就是听了房东建议把周日夜市改成周六夜市,避开了人潮最密集的时刻,还尝到了限量版的蝶豆花糯米糕。

节奏调整是门需要练习的艺术。旅行第三天通常是疲劳期,我现在会刻意在这天安排轻松活动。在巴塞罗那的第三个早晨,放弃了高迪建筑参观,改成在波恩区随意漫步,结果偶遇了正在举行的街头艺术节。

感官记录让记忆更鲜活。除了拍照,我开始用手机录下当地的声音:威尼斯贡多拉船夫的民歌、京都竹林的风声、曼谷夜市的炒锅声。这些音频后来成了我最独特的旅行纪念品,比任何明信片都更能唤醒当时的情绪。

灵活应对意外才能享受旅程。行李在转机时延误,反而让我在里斯本买了当地设计师的衣服,收获了最多称赞;预订的温泉旅馆临时维修,改去的小镇却有全年最热闹的丰收祭。我学会把计划外的变故看作旅行送来的隐藏礼物。

未来旅行规划建议

建立个人旅行数据库。每次归来,我会在电子笔记里记录:哪些决定特别明智,哪些可以改进,甚至详细到某家餐厅的必点菜。这些积累的经验让下次规划变得更精准,比如现在我知道自己适合每天参观两个主要景点,再多就会审美疲劳。

持续培养旅行敏锐度。平时看纪录片、读地方志,甚至学做异国料理,这些看似与旅行无关的事,都在悄悄塑造着下一个目的地的选择。最近迷上东南亚香料,明年去越南的行程自然就聚焦在了美食探索上。

预留旅行发展基金。我设置了自动转账,每月固定金额进入旅行账户。这笔钱的存在让“说走就走”成为可能,去年突然发现的特价北欧机票,就是动用这笔基金顺利成行的。

保持探索的初心。随着旅行次数增多,容易陷入套路化安排。我故意每年安排一次“盲选旅行”,让朋友决定目的地,只告知需要准备的衣物和证件。这种未知感重新点燃了第一次出国时的兴奋,在塞尔维亚的意外之旅成了近年最难忘的经历。

旅行规划从来不是要制造完美行程,而是搭建一个能容纳惊喜的框架。最珍贵的时刻往往发生在计划之外:在京都错过的樱花季却遇上了百年一见的满月夜,在里斯本没找到网红蛋挞店却走进了当地人的家庭餐厅。这些偏离计划的片段,最后都成了相册里最常翻看的页面。或许真正的旅行智慧,就是学会在精心准备与随性而为之间找到那个微妙的平衡点。